ВГО «Успішна Україна» оголошує

|

Новини

1 лютого 2007 Андрей Ермолаев:«Ценой помаранчевой революции стали разборки крупного капитала»Мы проходим очень сложный путь олигополий, легализации политических и государственнических позиций крупного капитала, который, в отличии от предыдущих времен, сейчас легально и буквально распоряжается государственной властью, используя демократические процедуры – Парламент, самоуправление, исполнительные структуры и президентскую вертикаль. Здесь нужно учитывать, что этот период обусловлен не только итогами политической борьбы, но и определенной логикой экономического развития. Практически весь крупный капитал в Украине опирается на бюджетонесущие отрасли, связанные с экспортом, сырьевыми ресурсами. Отрасли энергозатратные и ресурсоемкие, а главное – демографически очень емкие, поскольку с ними связана судьба миллионов. Эти отрасли имели определенный временной ресурс развития. Представители крупных промышленно-финансовых групп, выросшие из сырьевых отраслей, хорошо отдают себе отчет в том, что в любом случае они столкнутся с проблемой снижения конкурентоспособности на мировом и внутреннем рынке, учитывая энергозатратность, начавшуюся эпоху дорогих энергоресурсов. Но главное, они столкнуться с угрозой прямой социальной ответственности. Судьбу наших крупных капиталистов можно сравнить с судьбой героя известного романа и фильма «Угрюм-река», когда сначала купец и фабрикант приобретает статус распорядителя судеб сотен рабочих фабрики, заменившей им государство. Но и социальный протест был направлен не против государства и несправедливой власти вообще, а против конкретного фабриканта. Так вот и в случае с представителями отечественного крупного капитала. Они начинают ощущать на своей шкуре, что по мере снижения конкурентоспособности и ухудшения ситуации в отраслях, за которую они не в состоянии нести полную ответственность, учитывая вызовы глобальные и внутренние, они станут социально ответственны персонально. Вопрос состоит в другом другой – каковы «пути отхода», как уйти с этой позиции. Два ключевых условия – успешная глобализация и контролируемый политический процесс, чтобы и в условиях перехода, в глазах рядового избирателя, трудового класса, ответственным оставалось государство, а не крупный капитал. В этом, собственно, и состоит миссия олигополии – постепенно обеспечить такой переход. Сам процесс перехода – это не тайна или мистерия, это происходит в форме структуризации бизнеса, формирования компаний, которые будут выводиться на глобальный рынок, где будут легально сбрасываться активы, где появятся иностранные инвесторы и партнеры. Собственно, управляемая глобализация есть главный интерес крупного капитала, который не в состоянии справиться сам и не хотел бы нести ответственность за возможные негативные социальные последствия. Другое дело, что в этой игре выживает сильнейший. Благодаря контролю за политической властью, и благодаря потерям конкурентов. Мы сейчас столкнулись с жесткой конкурентной борьбой, кто выиграет, и кто проиграет в условиях этого перехода. В свое время я делал предположения, что, например, изменение цены на газ, что естественно в условиях глобальной рыночной экономики, тоже может пойти двумя путями. Либо «степ бай степ», еволюционно изменяя особые отношения с российским государством и бизнесом, либо – скачкообразно, с наступлением на бизнес неугодных ФПГ, зависимых от энергоносителей. Для политических сил, которые пришли в 2004 году и господствовали в 2005-06, обвальная либерализация рынка энергоносителей была инструментом, подрывающим экономические позиции конкурентов. Достаточно вспомнить, как много говорили в начале 2005 года, что нам нужно учиться жить по мировым ценам, и нечего зависеть от России. Но политики, которые это заявляли, прекрасно понимали, что резкий переход к высоким ценам не только будет иметь негативные социальные последствия, но и разрушит часть крупного бизнеса. Поэтому я и сейчас считаю, что это не было ошибкой, не было случайностью, это был сознательный ход. Другое дело, что с это был ход с плохо просчитанными последствиями. Я также предполагаю, что если бы не фактическое поражение на парламентских выборах, то следующим объектом конкурентного удара стала бы угольная отрасль. Это был бы второй удар, окончательно подорвавший бы сложившуюся консервативную модель восточноукраинского бизнеса. Политический реванш восточных элит на парламентских выборах и восстановление госкапиталистической политики (т.н. «инвестиционно-инновационная модель» правительства В.Януковича) частично восстановил равновесие. Но сейчас идут гонки за выбор переходной модели: либо форсировать дальнейшею либерализацию экономики, что подорвет позиции крупного капитала и заставит его сбрасывать свои активы, либо сам крупный капитал, контролирующий политическую власть, постепенно перераспределит собственные активы, привлекая своих партнеров из-за рубежа, тем самым не теряя своих позиций в государственном управлении. Конкуренты концентрируются вокруг трех фактических центров власти – Президент, правительство, коалиция. Завершается оформление новых политико-экономических команд, которые по составу и интересам сильно отличаются от союзов образца 2004г. Таким образом, судьба олигополии и интрига вокруг «стратегии перехода» - это есть политико-экономическая повестка. Это и есть мейнстрим, который определяет характер текущих межэлитных переговоров, где на поверхности всплывают «универсалы», идеи широких коалиций и национальных консенсусов. Подноготная – попытка заключения стратегических союзов, связанных с управляемой политической и экономической правительственной политикой.

Вместе с тем Виктор Ющенко имеет определенные доктринальные взгляды на экономику. Думаю, что он будет добиваться формирования глобализированной национальной экономики, в которой будет существенно снижена доля отраслей с низкой добавленной стоимостью. Такая модель предполагает ускоренную модернизацию на неолиберальной платформе. А значит, он будет очень прагматичен в отношениях с отраслевым сырьевым капиталом и с теми промышленно-финансовыми группами, которые этот капитал представляют. Именно поэтому так важен ответ на вопрос: достигнут ли в текущий период (в конце 2006-начале 2007 года) восточноукраинские ФПГ стратегического компромисса с Президентом, или возникшая пауза опять обернется политической войной, уже в новых политических одеждах. Сейчас ценой компромисса есть во-первых, смена повестки так называемой помаранчевой революции, вернее ее коррекция. И во-вторых – формирование новой политической конфигурации. Если обратить внимание на характер перемен, которые произошли в идеологии помаранчевых сил, то можно зафиксировать, что уже через 2 года после помаранчевой революции лишь одна политическая сила может называть себя по праву идеологическим преемником событий на Майдане и помаранчевой революции. Это партия «Пора». Только в ее документах более-менее адекватно отражено то, о чем заявлялось в 2004-м. Я хочу напомнить, что политическая повестка событий 2004 года -- это классическая мелко-буржуазная повестка политических и экономических свобод. Все остальное, связанное с обещаниями социальной справедливости, суммами разнообразных компенсаций, патерналистской роли государства, это, извините, от лукавого. Это уже связано с электоральными технологиями, но не с вопросом революции. Более того, у всякой революции есть своя экономическая цена. Ценой помаранчевой революции стали разборки крупного капитала. «Издержки революции» это нестабильная экономическая ситуация, это новый экономический пресс, который лег сейчас на плечи рядового потребителя, потому что экономическая война с конкурентами приводит к росту цен и тарифов, повышению стоимости энергоносителей, к ухудшению ситуации на предприятиях конкурентов, к росту безработицы и вообще к нестабильности в экономической сфере, что приводит к большой миграции трудовой силы и к потере доходов. В политике эти издержки обуславливают и смену «повестки дня». Если раньше люди были готовы поддержать реформы, потому что рассматривали их, как позитив, некий путь к изменению, потому что не хотели терпеть не реформированное общество, то через 2 года вот такой специфической трансформации в условиях олигополии люди более обостренно требуют справедливости, у них растет протест против «издержек революции». То есть растет запрос на социал-популизм и на новый государственный патернализм. Это отражается в политике в том, что все более явным становиться рост левацких, эгалитаристских и популистских проектов. Неслучайно на фоне довольно стабильного рейтинга наиболее раскрученной популистской силы – БЮТ – в качестве антипода формируется по сути такой же популистский проект, ориентированный на лидерство последнего «трибуна революции» социалиста Юрия Луценка, который использует фактически тот же инструментарий идеологический, что и госпожа Тимошенко. Таким образом, у нас левацтво уже легитимировано как наследие революции. Парадокс ситуации: консервативную позицию заняла антикризисная коалиция (Партия регионов, КПУ, СПУ), которая предложила непопулярный бюджет и заявила о необходимости более активной роли государства не в социальных программах, а в экономике. Грубо говоря, прагматичные вопросы достались тому политическому союзу, который по составу является скорее левоцентристским, чем реформистским. И вот самое грустное: тема реформ стала темой для гурманов. То, что рождалось 2 года назад, осталось уделом интеллектуалов, журналистов и, извините, недобитых демократов. Подводя черту, цена этого периода - это фактически переписывание всей повестки помаранчевой революции. В качестве инструментов шантажа используется тема политической реформы и бюджет. Новый майдан и ревизия Конституция представляются «абсолютным оружием» против консервативного парламента. И до победы – рукой подать. Я не говорю о том, что это совсем бессмысленная схема. Но утверждаю, что любое политическое протирование базируется на некой аналитической легенде. В данном случае, это миф об обвальном кризисе и продолжении «помаранчевой революции». То, что кризисные процессы будут – не великое открытие. Достаточно вспомнить прогнозы 2-1,5 года назад, когда говорилось об экономических трендах и о структурных экономических проблемах, которые проявят себя в 2006-07гг. Вопрос в другом. Когда делается ставка на некий сценарий, очень важно понимать, кто будет движущей силой и каков интерес этой движущей силы. Проблема помаранчевых политиков в том-то и состояла, что они так и не разобрались с повесткой помаранчевой революции, а главное – с ее движущими силами. Но ведь та же ошибка совершается и сейчас. Изменилась не только страна, изменилась политико-экономическая система и климат этой системы. По всей видимости, нам действительно не избежать определенных социальных колебаний и роста протестных настроений на фоне ценовых колебаний и роста социальных издержек. Но я бы пока высказал скромные сомнения по поводу того, что эти протесты сразу выльются на Майданы, потому что Майдан – это все таки феномен гражданской активности состоятельных сословий. Те социальные классы, которые сейчас столкнулся с проблемой социальной справедливости, не на майданы ходят, а организовывают забастовки и «бунты пустых кастрюль». А это совсем другой тип поведения. И если к этим бунтарям или протестующим придут либералы и демократы, я боюсь, что их просто освистают. Скорее всего, в таких случаях будут востребованы совсем другие лидеры. Риторический вопрос: справятся ли помаранчевые политики с этим социальным поворотом? Я не исключаю, что джин социального бунта может быть разбужен именно кризисным сценарием. Даже те возможные единичные акции протесты или настроения протестные, которые будут сформированы в это время, они не будут продолжением помаранчевой революции. Это будет иное качество, и, кстати, очень опасное качество в плане сохранения равновесия в стране. Поэтому мой прогноз все же взвешенно-скептический. Сейчас вряд ли возможен управляемый кризисный сценарий. Маловероятно с помощью этих кризисов загнать в тупик Парламент, это слишком самоуверенный расчет. Вместо помаранчевого реванша – популистское противостояние левоцентристской парламентской коалиции и социал-популистов из оппозиции на фоне точечных протестных акций. … или кризисный тайм-аут Президенту сейчапс действительно приходится выбирать из двух сценарием. Первый – кризисный – своим результатом предполагает парламентский кризис и досрочные выборы. Но в этом варианте для Президента есть ряд рисков. Если радикалы объединяются (радикальная часть из НСНУ плюс БЮТ), то Президент, во-первых не имеет гарантии, что его собственная «Наша Украина» будет иметь такой же успех, как в 2006 году, и не провалится, и во-вторых, он не успевает подготовить новую политическую команду с участием «младореформаторов» из секретариата и СНБО к этим выборам. А главное, для Президента остается неконтролируемой проблема перехода парламентских выборов в президентские. Он не в состоянии гарантировать, что форсированные в 2007 году парламентские выборы не обернутся шквалом критики в адрес Президента и не закончатся дискредитацией института президентства. Этот вариант может быть привлекательным, как реванш, но опасен в плане рисков. Другое дело, если пойти по пути так называемого кризисного тайм-аута. Это означает, что сейчас можно использовать все многообразие большой политической перепалки, где каждый выполняет свою роль: радикальная оппозиция критикует Правительство и пытается блокировать работу Парламента, идут интриги вокруг бюджета. В принципе, все это на руку Президенту, потому что это создает дополнительные аргументы относительно неэффективности парламертской коалиции и недееспособности Правительства. Тайм-аут позволяет на фоне такого вот бардака провести перегруппировку сил, укрепить позицию в собственной партии (НСНУ) и восстановить в ней контроль, что и сделано с назначением г-на Балоги, и создать условия для раскрутки нового политического проекта, в котором бы принимали участие «младореформаторы». Более того, такой тайм-аут позволяет более удовлетворить интересы так называемых «инвесторов революции», которые разочарованы в старых политических командах, но готовы хотят профинансировать новые проекты. В отличии от кризисного сценария, кризисный тайм-аут имеет определенный предел. Срок – весна 2007 года, второй бюджетный квартал. Это предполагает, что раскачивание лодки заканчивается не парламентским обвалом, а новой серией переговоров, в которых Президент занимает более сильную позицию. За его спиной – модернизированная «Наша Украина», объединенная политическая оппозиция, где появляется новый ряд молодых политиков. И на его стороне аргументы, связанные с ростом протестных настроений, социальными проблемами. Учитывая, что Президент заинтересован в сохранении равновесия, по всей видимости он попытается вернуться к тому, о чем говорили в августе 2006 года, -- к созданию широкой коалиции, к необходимости радикальных экономических реформ, дальнейшей либерализации. И, естественно, расчет делается на то, что в этих условиях в качестве главного пострадавшего могут оказаться левые силы. Мало того, что на них упадет главная тяжесть идеологических испытаний зимы 2007г., им придется объясняться со сложной социально-экономической ситуацией больше, чем другим. Но именно их исключение из коалиции будет главным условием торгов. И в случае, если эти торги пройдут для Президента успешно, он может рассчитывать как минимум на серьезные перемены в составе КабМина. Вот в этом и может состоять, на мой взгляд, главная интрига вокруг планов радикальной оппозиции и планов самого Президента. Они сходятся сейчас в инструментах, но расходятся в целях. Для Президента переговоры являются самодостаточной и очень привлекательной задачей, для радикальной оппозиции желательно загнать Парламент в тупик, разогнать его и провести перевыборы. Я также не исключаю, что вся эта игра все равно зайдет в тупик, нужно ведь учитывать, что в Парламенте тоже ведь не дураки собрались, и антикризисная коалиция пока демонстрирует мобильность и волевые качества. Поэтому не исключено, что даже в случае если все эти испытания придется пройти зимой, развалить Парламент не удастся, а значит, и переговоры будут не убедительными. Тогда вновь может быть сделана ставка на так называемый управляемый хаос, когда Парламент будет «лихоманить» до конца 2007 года. Последовательная дискредитация Парламента и снижение рейтинговых позиций участников антикризисной коалиции, и в качестве цели - выход на досрочные парламентские выборы, только уже не 2007, а 2008 года. Почему 2008 год может быть привлекательным для Президента? Во-первых, можно будет просто подготовиться, немножко восстановить команду НУ, укрепить и раскрутить имидж новых политических проектов, продумать о более убедительной нормативной и правовой базе политических инструментов роспуска Парламента. Оставим за скобками тему референдума по поводу отмены Конституции в редакции 2004г., потому что, на мой взгляд, это джин в бутылке, и его высвобождение может быть опасно для всех. Провести референдум – это значит усилить дестабилизацию в стране, создать условия для политического и управленческого хаоса, а главное – это может серьезно ударить по институциональным основам государства. Надеюсь, это понимают хорошо и в Секретариате Президента, поэтому та страшилка еще будет мигать, но в реальной политике от этого джина откажутся.

Среди уроков и проблем, рожденных последними двумя годами есть еще одна проблема, и она тоже является элементом существующего кризиса. Все социологические центры фиксируют: падает доверие граждан ко всем политическим силам. Может быть пропорция разная, но в целом мы видим, что растет доля тех, кто не доверяет никому и в плане институтов власти, и в плане политических сил. Как это можно объяснить? Нужно учитывать, что для избирателя цикл, начиная с 2000 года по настоящее время представляется, как нечто исторически целостное. Когда предыдущий режим вошел в кризис, когда начались информационно-политические скандалы, разнос движения «Украина – без Кучмы», выборы 2002 года в Парламент, президентские выборы, опять парламентские, стали этапами одного большого периода – периода трансформаций, перехода от консервативной, неэффективной, дискредитировавшей себя олигархии к более гибкой демократичной системе корпоративной демократии или олигополии. Но выборы 2006 года, главное противоречивые результаты этих выборов, на которых, по собственной вине, провалились помаранчевые силы, и не столько даже в плане цифр, столько в плане внутреннего состояния. Дело ведь не только в цифрах, но прежде всего в том, как люди относятся друг к другу, что они думают, что они делают. В этом плане помаранчевая команда просто исчезла с политической карты, а антикризисная коалиция выглядит странно и нецелостно. На протяжении 3 избирательных компаний, избиратель считал, что политические силы, то ли блоки, то ли партии, то ли кандидаты, борясь за власть, все-таки борются, как общенациональные силы и что они предлагают стране свое видение национального целого. Последний период, особенно парламентские выборы 2006 года, и их итоги разочаровали избирателя в главном – он перестал верить участникам политической борьбы как общенациональным силам. Я говорю в данном случае и о президентской власти, и о президентских политиках, и о его оппонентах из антикризисной коалиции. Слишком легко и спокойно политики заговорили языком технологий, личной выгоды. Слишком легко в язык вошла тема раскола по Днепру -- избиратель Востока, избиратель Запада. Избиратель понял, что в политике нет общенациональных сил, а есть силы, которые работают со своей областью, со своим регионом, своей частью умонастроеных украинцев. И он перестал им доверять, потому что перестал верить, что эти силы способны заниматься всей страной, он видит, что эти силы занимаются или своим классом, или своим сословием, или своим регионом, или своей идеей. Кризис политических сил, как общенациональных сил, наверное, одна из ключевых проблем этого периода олигополии. И второй момент – этот кризис создает почву для новой волны процессов децентрализации. Ведь когда мы говорим о регионах, мы имеем в виду административные области, а посмотрите другими глазами – регион, это место работы, жительства трудовой семьи, коллектива, предприятия, города, где все проблемы на виду, где ты уверен, что ты уполномочиваешь местную власть, она способна отвечать, здесь их прямая связь. И на этом фоне вот такая дискредитация политических сил центра только укрепляет ту точку зрения, что жить на местах легче, гарантированнее, проще, нежели надеяться на этот постоянно конфликтующий Киев. Этот поворот избирателя к своему региону может стать причиной для новой волны местечкового патриотизма, экономической регионализации, а там и до политики не далеко. И в этих условиях накладывание желания кризисов, форсированных кризисов, желание политического реванша, желание использовать экономические реформы, как инструмент дискредитации конкурента, и новая ситуация в обществе с ростом социал-популистских настроений, и ростом центробежных тенденций создает реальные угрозы национальному проекту. В этом проблема 2-х лет после 2004 года. Может быть, моя позиция по итогам этого рассуждения будет несколько консервативной. Но я бы не хотел никому раздавать комплиментов, потому что нет ничего ценнее жизни человеческой, а живем мы здесь, сейчас и очень бы не хотелось, чтобы твоя жизнь была всего лишь инструментом в чьих-то руках. Я думаю, что главный интерес для большинства граждан состоит вовсе не в том, чтобы ценой кризиса выбить себе дополнительные деньги из бюджета, и не в том , чтобы прочитать самый правильный в мире закон о распределении полномочий, и не в том, чтобы получить какую-то суперпрогрессивную программу развития. Главный интерес состоит, прежде всего, в преодолении и блокировании тех тенденций, которые могут разрушить саму страну. Естественно, что требования общества - справедливой правительственной политики, честного бюджета, ответственной власти – совершенно оправданы и это есть норма для страны, которая движется по пути развития демократических институтов от старой системы, закрытой, административной, к новой через эти сложные корпоративные переходные этапы. Но когда мы сравниваем риски, мне кажется, что на первое место все-таки можно и нужно поставить требования к элитам о стратегическом консенсусе. При чем этот консенсус должен быть оформлен не только в правилах экономической игры, но и в правилах ведения политики, а самое главное – в сроках этой стабильности. Стабильность не в смысле кладбищенского покоя, а в смысле соблюдения правил, которые написаны и существуют сейчас, стабильности в смысле консенсусных коррекций этих правил. Я критикую референдум вовсе не потому, что я противник институтов прямой демократии, и даже не потому, что нет правильного закона насчет референдума, а прежде всего потому, что не всякий вопрос общество готово решить референдумом. Будет правильно и справедливо для общества, если не референдум будут выноситься те вопросы, по поводу которых уже существует определенное общее мнение. Ведь большинство вопросов, которые в Украине дискутируются, на самом деле являются вопросами трансформирующегося общества. Языковая политика, свое видение в мире, на эти вопросы еще нет однозначного ответа. Референдум может стать инструментом согласия, а может стать дубинкой, когда мы используем правом большинства в отношении меньшинства. Именно поэтому референдумы являются гордостью для развитых демократий, которые завершают им очень сложный процесс решения какого-то вопроса, т.е общество прошло какой-то путь обсуждения, и потом для того, чтобы сделать это общественным договором, проводит референдум. Конечно, большой успех, если на референдуме этот вопрос получает максимальное большинство. И вместе с тем референдум – самый распространенный инструмент диктаторских режимов, потому что это инструмент манипулирования, навязывание воли. Я считаю, что 90 процентов проблем, которые обсуждаются и предлагаются на референдум, являются «сырыми» для общества и если они будут вынесены, это будет дубина. Поэтому я категорически против использования референдума, потому что это путь либо к диктатуре, либо к расколу. 100 процентов. Сейчас стабильность, что мы хирургическим методом, не смотря на возникшие новые риски будем продолжать проводить реформы экономических институтов, структурные реформы, было бы просто опрометчиво, потому что необходимо теперь создавать новые предпосылки. И в этих предпосылках есть материальная сторона – это социально-экономическое положение граждан и производства, и есть психологическая сторона – готовность. Реформы успешны тогда, когда они легитимны, общество было готово поддержать реформы в 2005 году и нужно сейчас настраивать общество, чтобы оно поддержало реформы в 2007-8 году. Если вместо реформ обществу предложат кризис, то выбор общества будет в форме радикального выхода из кризиса, и мы говорили почему, а во-вторых, общество категорически откажется от реформ, потому что есть уже эффект шока. Очень опасно, если Украина сейчас будет переживать так называемый центральноевропейский синдром отката – усталость от реформ. Чтобы мы не породили усталость от реформ, необходимо стабильная политика, консенсус элиты, создание предпосылок для второй волны реформ. Мне кажется, это сейчас то, что любят политики называть национальным интересом. Национальный интерес это тот, который собирает воедино настроение, запрос и интересы общества и всех его групп и групп капитала. Мне кажется, в этом сейчас интересы сходятся, а политический реванш, победа одной группы над второй, это что угодно, но не национальный интерес

Коментарі |

|

|

|

e-mail: © 2004-2007 ВГО "Успішна Україна". Усі права на матеріали, що знаходяться на сайті, охороняються у відповідності з законодавством України. У разі будь-якого використання матеріалів сайта, гіперпосилання на www.uspishnaukraina.com.ua є обов'язковим. |

|||

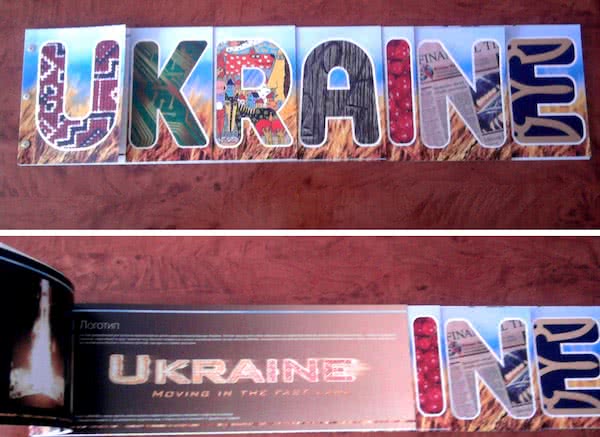

Минулого тижня керівництво МЗС презентувало новий продукт – візуальну концепцію України, а також стратегію позиціонування країни в світі. Безпосереднім розробником та ідеологом виступила компанія CFC Consulting.

Минулого тижня керівництво МЗС презентувало новий продукт – візуальну концепцію України, а також стратегію позиціонування країни в світі. Безпосереднім розробником та ідеологом виступила компанія CFC Consulting.